“马后炮”一词在中国文化中常用来形容那些在事情发生后才发表意见或建议的人,其深层含义在于揭示了这类人缺乏预见性和行动力。这种行为不仅无助于问题的解决和改进决策的制定过程;还可能对他人造成困扰、浪费时间和资源等负面影响。“骂‘’ 马前跑' ”则是对此行为的进一步批评与讽刺,“ 指的就是事态未明时便急于表露自己的立场”。,从更深层次的文化角度来看," “ " "也反映了中国传统文化中的一种观念:即重视行动前的深思熟虑以及对于时机把握的重要性。"它提醒人们要具备前瞻性思维能力和敏锐的观察力",以避免成为事后诸葛亮"。” 也强调了在人际交往和社会合作过程中应保持积极的态度并勇于承担责任的重要意义。”

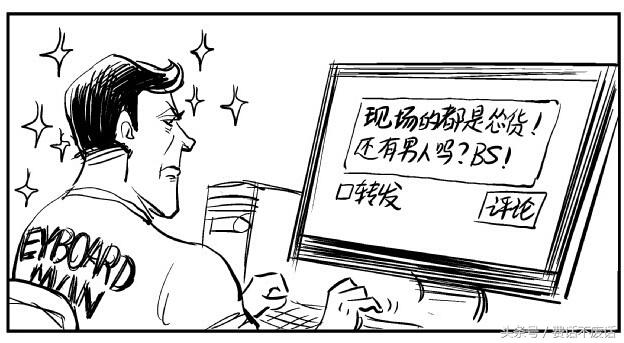

日常用语中的微妙情感色彩——以"‘’为例' 在中文语境中,许多词语和表达方式都蕴含着丰富的文化和心理内涵。“ 马前卒 ” 和 “ ‘ ’(即事后诸葛亮)” 是两个常被用来形容人的行为或言论不恰当、不合时宜的表达。“ 前者多指为他人做铺垫而自己却得不到好处的人;后者则是指那些事情已经发生后才发表意见或者采取行动的行为。” 在日常生活中," ' "这一说法常常带有一定的贬义成分。" 本文将深入探讨其背后的社会心理学和文化背景以及如何正确使用该词来避免误解及冲突升级 。 一、“ 后”:从历史典故到现代生活的演变过程 1. 从古战场上的战术术语说起 ” 的概念最早可以追溯至古代战争时期的一种军事策略——“观敌制胜”,在这个成语里 ,它指的是指挥官先观察敌人动向再决定是否出击的策略。《孙子兵法》中有云:“ 先知迂直之计者也……是谓行军之神速也……” 这段话强调了预判的重要性并暗示了在战斗开始之前就应做好充分准备而非战后再去分析得失。(注:《三十六策·上卷》) 2 . 由此引申出的生活应用场景 随着时间推移和社会发展 , 该词汇逐渐脱离原本的专业领域进入日常生活之中成为一种通俗用法, 主要用于描述某些人在事件结束后才提出建议 、评论 或指责等情形 (如某个人错过最佳时机) 而这种情境下往往伴随着对当事人造成一定负面影响甚至伤害因此含有明显负面评价意味),例如当朋友因为犹豫错过了某个好机会之后你告诉他当初应该怎么做这就是典型的例子之一。) 二、" :为何会引发不满情绪?" 当我们说某人是个'" 时通常意味着他/她缺乏预见性没有及时给出有效帮助导致结果不如意进而产生埋怨责备之情绪反应( ) 这种表述背后反映出了人们对于责任归属问题高度敏感性和期待值落空所带来失落感) " 当我们用这个词来形容别人时候其实也在一定程度上揭示了自己内心深处某种期望未达成的遗憾感和失望),此外还可能涉及到群体压力和个人面子等因素影响使得这类批评尤其刺耳难以接受). 三." 如何恰当地运用?" 尽管在日常交流中使用这个短语很常见但如果不加注意很容易引起对方反感情结乃至争执矛盾所以掌握合适场合适当分寸显得尤为重要: (a)" 非正式且轻松氛围内可偶尔调侃增加趣味性但不能频繁过度以免给人留下刻薄印象); b)“针对特定情况给予建设性质疑提醒而不是简单否定过去”; c )保持尊重态度即使要指出错误也要注重语气措辞; d”) 提供具体可行解决方案让对话更加积极向上.) 四.” : 社会学视角下的现象解读与分析 五.“ " ” 作为一句具有鲜明时代特色和生活气息的语言形式不仅反映了人们对事物发展趋势把握能力不足同时也折射出现代社会中个体间相互依赖关系日益紧密却又容易因沟通不畅而产生隔阖摩擦等问题通过了解这些深层次原因我们可以更好地理解这句话的含义并在实际生活中加以合理利用减少误会增进彼此理解和信任从而构建和谐人际关系网络.")

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号